認識睡眠

作者:鄭智銘(2002-07-19);推薦:徐業良(2002-07-20)。

一.睡眠與意識

在古希臘的神話故事中,睡神(Hypnos)與死神(Thantos)同是夜神(Nyr)的攣生子,

經由身穿白衣睡神手中的罌粟花枝掃過便可一夜好眠,若輪到身穿黑衣的死神來臨便會永久地長眠。

睡眠狀態與清醒的時刻相較,躺臥姿勢、活動量減少,呼吸減緩,意識與外界隔離等生理狀態,

都不免讓人與死亡聯想一起。事實上,睡眠並不是像我們想像中如此沈寂,

睡眠時大腦是持續不停地運作著,甚至伴隨著部分肢體動作,夜間睡眠時,

每晚我們大致在床上改變二十到六十次的睡姿。

睡眠學研究之父Nathaniel Kleitman將睡眠比擬為汽車低速空轉狀態,而非引擎靜止,

他認為睡眠只是“對清醒狀態的間歇性暫時休止或中斷”,對心理學家而言,

清醒與睡眠的都是屬於有意識的狀態,睡眠本身並不是代表全無知覺或暫時死亡的狀態,

而是對周遭事物的監督能力降低而已。

二. 睡眠的功能

人的一生中可能有二十幾個年頭都是在睡夢中度過,一般觀念上總是將貪睡與懶惰、不上進劃上等號,

古人焚膏繼晷地犧牲睡眠以求學問,減少睡眠似乎是上進努力的象徵,

我們往往低估了睡眠的意義,而刻意減少睡眠增加活動時數。

芝加哥大學睡眠實驗室的Allan Rechtschaffen博士曾利用老鼠進行睡眠實驗,

提供實驗組與對照組老鼠完全相同的環境、食物、水源,唯一不同的條件是剝奪實驗組老鼠的睡眠。

實驗結果發現剝奪睡眠的老鼠食量是平常的兩倍半但體重卻下降了20%,

實驗的前三天體溫下降了約0.5度,隨著實驗的進行身體失溫情形越來越嚴重,

在21天後所有剝奪睡眠的老鼠全都死亡。

在人類的剝奪睡眠實驗中也可以發現相同的失溫現象,

在五十小時的缺乏睡眠後體溫僅有34.5度,我們無法直接地證明這就是老鼠致死的原因,

經由醫師診斷發現儘管受剝奪睡眠者在有死亡危險前停止實驗,

對身體生理與心理狀態的影響人是相當不樂觀的。

睡眠是一個普遍存在於生命體的一種生理狀態,以哺乳類動物為例,

睡眠時間長如蝙蝠的20小時短至馬類的3小時睡眠時間。

至今睡眠的功能仍是個謎,學者研究的方向認為睡眠可能具有修復、

能量保存、躲避天敵、發展功能、行為固化與高等學習等五項功能:

(1)修復理論:

修復理論擁護學者認為睡眠是在進行修復身體系統的耗損。

但是目前發現,一些器官系統在睡眠時甚至更活躍,而蛋白質的合成並不因為睡眠而增高。

(2)能量保存:

能量保存理論擁護學者認為睡眠是在保存能量。反對這的觀點認為代謝活動愈高,睡眠愈少。

(3)躲避天敵:

躲避天敵理論可以應證於許多物種的行為上。

(4)發展的功能:

嬰兒需要睡眠來幫助自身的發展,靠睡眠中進行特殊的神經網路的連結

來達成這些現象僅存在個體沒成熟之前的狀態。

(5)行為固化與高等的學習功能:

近年來的研究發現,一些平常沒有辦法演練的行為,透過睡眠來達成,

加拿大Peterborough大學研究人員利用觀察大腦活動的正子放射斷層掃描(positron emission tomography, PET)

發現睡眠中產生夢境階段的快速動眼期(rapid eye movement, REM)的大腦活動圖像

與進行學習時的圖像相似,研究人員推論睡眠中的REM時期

是強化已學習事物記憶的重要時刻[Frank, 2001]。

三. 睡眠的生理狀態

1929年德國精神科醫師Hans Berger成功地以至於頭皮上電極記錄腦波之後,

至今腦波圖仍是研究睡眠最客觀的依據。

睡眠中的狀態可以分為非快速眼動睡眠(non-rapid eye movement, NREM)

以及快速眼動睡眠(rapid eye movement, REM)兩個狀態,

每一個睡眠循環由NREM與REM組成,一個晚上重複4~6次的睡眠循環[Coren, 1998]。

睡眠學研究學者由腦波圖觀察,區分睡眠為清醒階段、NREM四個階段以及REM睡眠時期:

1.清醒階段:

當注意力十分集中時會出現14~30Hz的β波,而清醒時的腦波圖是屬於7~13Hz的α波,

α波的出現不代表進入睡眠而是處於放鬆舒服的狀態。

2. NREM第一期:

接著慢慢進入NREM狀態的四個時期,NREM第一期α波降低50%以下,出現頻率更低的θ波(4~6Hz)。

3. NREM第二期:

NREM第二期θ波更多,但仍屬於不規則的狀態,此階段的最容易辨別的特徵為K叢(K-Complex),

這是因受外界(聲音等)或內臟蠕動等刺激0.1~0.5秒後,對刺激所產生的反應。

4. NREM第三、四期:

NREM第三期與第四期屬於深眠的階段,此時頻率1~3Hz的慢波(Slow activity)增加,稱為δ波,

隨著睡眠深度增加,δ波頻率可能低至0.5~1Hz,波形呈現規律而緩慢的傾向。

5. REM時期:

結束深眠階段後由深慢慢移出至淺眠階段,隨後經常伴隨著REM階段。

觀察REM時期的腦波可以發現與清醒時腦波相當類似,此時也是夢境發生的時刻,

翻身與姿勢改變常發生於REM時期之後。

進入睡眠狀態之後的NREM時期,心跳減緩血壓下降,呼吸緩慢而淺,血氧量降低,

腸胃蠕動與內分泌減緩,對養分與氧氣需求量與排泄物量均降低,身體動作減緩幾乎沒有眼球運動

【洪祖培、林克明,1984】。

REM睡眠與NREM多方面仍是相似,但REM時期呼吸、心跳、血壓是呈不規則,而臉部肌肉完全放鬆,

男性勃起,眼球快速動作。Czeisler[1999]等人指出人體體溫、褪黑激素、內分泌等

均維持人體的日夜週期24.18小時,人類一天的體溫差距會超過1度以上,

體溫最低點出現於午夜1點到4點,這是身體新陳代謝最緩慢的時候,

第二低潮點為下午一點至四點間,這都是最容易入睡的時段。

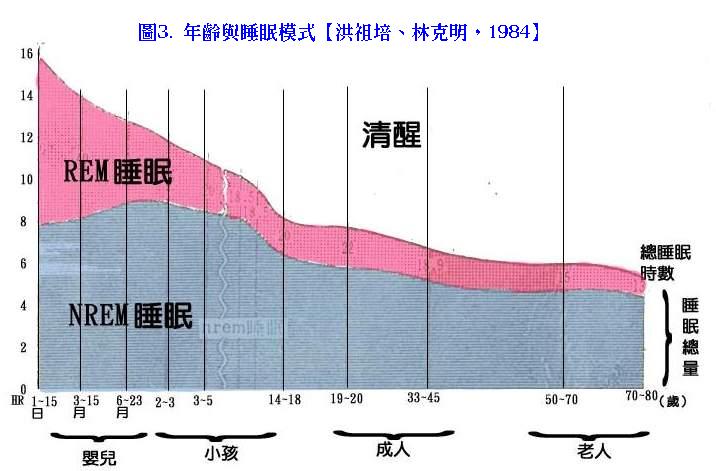

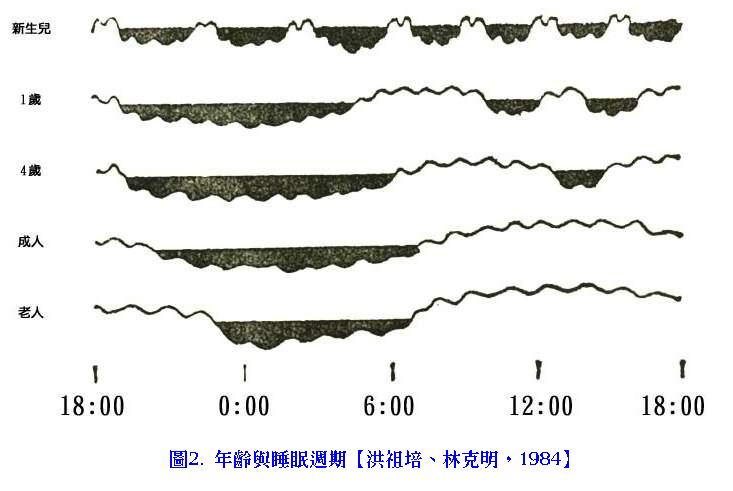

睡眠生理週期也會隨年齡改變,圖2與圖3是睡眠隨著年齡而伴隨的睡眠週期、

睡眠模式改變間的關係。

圖2我們可以看出嬰兒時期睡眠週期是相當短暫的,而隨著年齡的增加睡眠週期會延長,

圖3我們可以看出,成人時每一睡眠週期約為90~110分鐘,REM睡眠佔總睡眠的25%。

隨著年齡變化,老年期NREM第三第四期的深眠階段時間減少,甚至消失,睡眠效率低於80%以下

【戴玉慈, 1998】。

http://designer.mech.yzu.edu.tw/article/articles/technical/(2002-07-20)%20%BB%7B%C3%D1%BA%CE%AFv.htm