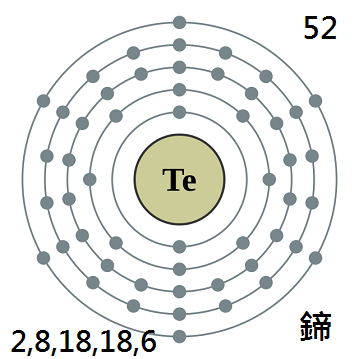

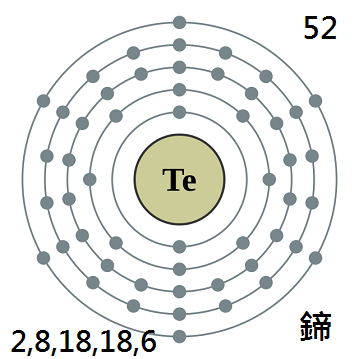

碲(音帝),TELLURIUM,源自tellus意為“土地”,

碲(音帝),TELLURIUM,源自tellus意為“土地”,

碲

碲(音帝),TELLURIUM,源自tellus意為“土地”,

碲(音帝),TELLURIUM,源自tellus意為“土地”,

1782年繆勒(Muller

von Reichenstein)發現。

碲為斜方晶系銀白色結晶。

溶於硫酸、硝酸、王水、氰化鉀、氫氧化鉀;

不溶於冷水和熱水、二硫化碳。

以碲粉為原料,用多硫化鈉抽提精製而得,

制得高純碲純度為99.999%。

供半導體器件、合金、化工原料及鑄鐵、

橡膠、玻璃等工業作添加劑用。

發現簡史

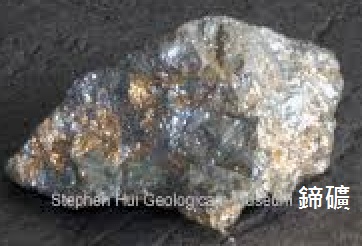

由德國礦物學家米勒·馮·賴興施泰因(F.J.Müller von Reichenstein)於1782年在研究德國金礦石時發現。

1782年奧地利首都維也納一家礦場監督牟勒從這種礦石中提取出碲,最初誤認為是銻, 後來發現它的性質與銻不同,

因而確定是一種新金屬元素。

為了獲得其他人的證實,牟勒曾將少許樣品寄交瑞典化學家柏格曼,請他鑒定。

由於樣品數量太少,柏格曼只能證明它不是銻而已。

1783年,由Franz

Joseph

1783年,由Franz

Joseph

Müller von Reichenstein在羅馬尼亞的錫比烏髮現。

他被來自Zalatna附近的一個礦中的礦石激起了興趣,

它有金屬光澤而且他推測其是原生的銻或鉍(是碲化金,AuTe2。)

初步研究證明了它既不包含銻也不包含鉍。

Müller研究著這個礦石並證明了它包含一種新的元素。

他在一個不著名的雜誌上發表了他的發現,

但是被當時的科學界忽視了。

在1789年,匈牙利科學家Paul Kitaibel送給他了一些,

Paul Kitaibel曾獨立發現了它。

在1796年,他給在柏林的Martin Klaproth送去了一個樣本,

證明了他的發現。

Klaproth生產出純淨的樣本並決定叫它tellurium(碲)。

相當奇怪的是,這並不是經他手的第一份碲樣本。

牟勒的發現被忽略了16年後,

才重新把這個被人遺忘的元素提出來。

他將這種礦石溶解在王水中,用過量堿使溶液部分沉澱,除去金和鐵等,在沉澱中發現這一新元素,命名為tellurium(碲),

元素符號定為Te。這一詞來自拉丁文tellus(地球)。

理化性質

理化性質

碲有兩種同素異形體,即黑色粉末狀、

無定形碲和銀白色、金屬光澤、

六方晶系的晶態碲.半導體,禁帶寬0.34電子伏。

碲的兩種同素異形體中,一種是晶體的碲,

具有金屬光澤,銀白色,性脆,是與銻相似的;

另一種是無定形粉末狀,呈暗灰色。

密度中等,熔、沸點較低。

它是一種非金屬元素,可它卻有十分良好的傳熱和導電本領。在所有的非金屬同伴中,它的金屬性是最強的。

化學性質

碲在空氣中燃燒帶有藍色火焰,生成二氧化碲;可與鹵素反應,但不與硫、硒反應。

溶於硫酸、硝酸、氫氧化鉀和氰化鉀溶液。和熔融KCN反應產生K2Te。

溶于水生成的氫碲酸具有類似氫硫酸的性質。碲也生成亞碲酸H2TeO3及相應的鹽。

用強氧化劑(HClO、H2O2)作用於碲或TeO2(穩定白色晶態),

生成H6TeO6,它在

H6TeO6易溶于水(25.3%)成為碲酸,是一種弱酸。

它的化學性格很像硫和硒,有一定的毒性。

它的化學性格很像硫和硒,有一定的毒性。

在空氣中把它加熱熔化,會生成氧化碲的白煙。

它會使人感到噁心、頭痛、口渴,皮膚騷癢和心悸。

人體吸入極低濃度的碲後,

在呼氣、汗尿中會產生一種令人不偷快的大蒜臭氣。

這種臭氣很容易被別人感覺到,但本人往往井不知道。

製備方法

工業上是從銅冶煉的電解銅的陽極泥中提取碲。

含碲約3%的陽極泥乾燥後在

然後在

用水浸出硫酸銅,再用氫氧化鈉溶液浸出,得到亞碲酸鈉溶液。

浸出液用硫酸中和,生成粗氧化碲沉澱。

兩次重複沉澱氧化物,然後進行水溶液電解,可得含碲為98%∼99%的碲。

可由煉鋅的煙塵中回收而得。

應用領域

應用領域

碲消費量的80%是在冶金工業中應用:

鋼和銅合金加入少量碲,能改善其切削加工性能並增加硬度;

在白口鑄鐵中碲被用作碳化物穩定劑,使表面堅固耐磨;

含少量碲的鉛,可提高材料的耐蝕性、

耐磨性和強度,用作海底電纜的護套;

鉛中加入碲能增加鉛的硬度,用來製作電池極板和印刷鉛字。

碲可用作石油裂解催化劑的添加劑以及制取乙二醇的催化劑。

氧化碲用作玻璃的著色劑。

高純碲可作溫差電材料的合金組分。

碲化鉍為良好的製冷材料。

碲和若干碲化物是半導體材料。

超純碲單晶是新型的紅外材料。

另外,在定時炸藥中,碲還是延時爆炸的引信。

作為製造殺菌劑的原料,碲在醫療中,還可以提取碘的同位素,治癒甲狀腺類疾病。

主要用於石油裂化的催化劑,電鍍液的光亮劑、玻璃的著色材料,添加到鋼材中以增加其延性,

添加到鉛中增加它的強度和耐蝕性。碲和它的化合物又是一種半導體材料。