迷幻藥物是指主要功效為改變認知與知覺的精神藥品,與游離藥品(dissociatives)、

致譫妄藥三者因能誘發幻覺而包含在致幻劑這一門類下。

相較興奮劑或鴉片類藥物等影響意識狀態效果較類似的藥物,迷幻藥物傾向於誘發心智產生與一般意識相比有定性差異的體驗。

迷幻體驗通常與恍惚、冥想、瑜伽、宗教狂喜、夢境、甚至瀕死經驗等非通常意識狀態相比較。

除了少數例外,大部分迷幻藥物成分為以下三者之一:色胺、苯乙胺、麥角酸胺。

迷幻藥物在大部分國家除了醫療外的用途是違法的。而除了常規使用外,迷幻藥物也常被用在娛樂用途。

藥理學分類與效用

血清素迷幻藥、傳統迷幻藥(5-HT

此類傳統致幻劑包括麥角酸胺類的

LSD

與 LSA

、色胺類的裸蓋菇素與 DMT

、苯乙胺類的

仙人球毒鹼與

雖然化學結構不同,這些迷幻藥物都能夠產生類似的效用;不過也有些使用者認為這三類迷幻藥產生迷幻體驗的「感覺量」不同。

迷幻藥物在低劑量時會造成感覺改變,例如感受到物體表面扭曲、形體暗示、顏色變換。

使用者經常表示感覺經歷了未曾體驗過的強烈色彩以及反覆構成的幾何圖形。

高劑量時,迷幻藥物會造成強烈且根本的的知覺變化,例如聯覺,或甚至感覺到額外的時空維度。

有些迷幻藥物,例如

某些迷幻藥物,例如5-甲氧基

而 ibogaine

(色胺合成物)同時也是氮-甲基天門冬胺酸受體拮抗劑與κ型類鴉片受體激動劑,除了迷幻之外也有游離的效果。

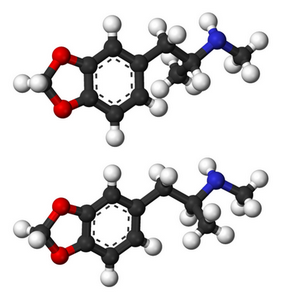

神入感激發劑-放心藥(血清素釋放劑)

神入感激發劑-放心藥為取代基亞甲二氧基苯乙胺類迷幻藥物,其中包括

MDMA

、 MDEA

以及 MDA

。

其藥效為開放感、欣快感、愛情、高度自我意識、輕微的聽覺與視覺扭曲(整體而言會強化感官體驗)。

此類藥物在銳舞次文化族群中被使用來加強社交與音樂體驗。

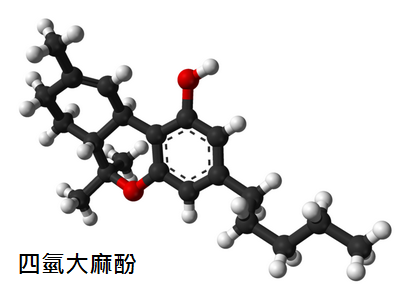

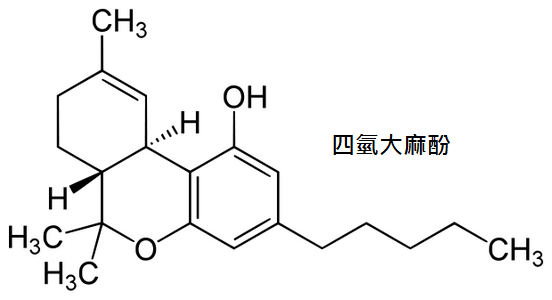

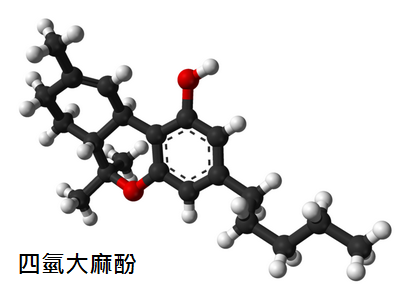

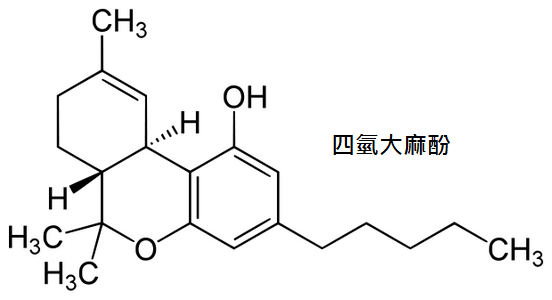

大麻素(CB-1大麻素受體激動劑)

四氫大麻酚(THC)等大麻類物質能夠活化腦部的內生性大麻系統。

其效果包括一般意識變化、輕微欣快感、尋常滿足感、放鬆感或壓力減輕感、強化情節記憶回想、飢餓感、淫慾、

強化感官經驗、誘發創造性或哲學性思考、瓦解線性記憶、偏狂、騷動、焦慮、以及增強其他迷幻藥物的作用。

解離型藥物(氮-甲基天門冬胺酸受體拮抗劑)

某些藉由氮-甲基天門冬胺酸受體拮抗途徑作用的解離型藥物也會產生迷幻效用。

解離型迷幻藥與血清素致幻劑差異在於解離型迷幻藥能造成強烈的真實感喪失與人格解體。

例如K他命,除了與其他迷幻藥物相似的知覺變化效果外,還會使人有肉體脫離感與週遭環境失真感。

由於解離型藥物會更進一步產生鎮靜效果、剝奪迷幻體驗的感受,因此有時也不被歸類在迷幻藥物。

其他

解離型藥物的墨西哥鼠尾草有時也被歸類在非典型迷幻藥物。

其致效成分

salvinorin A

為κ-鴉片類受體激動劑,作用在腦部的痛覺處理區域。

有些鴉片製劑的使用者會體驗到κ-鴉片類受體活化與煩躁感的連結。

墨西哥鼠尾草具有相當高的效價(以微克為差距的劑量)與劇烈的迷失感效果,包括「實體接觸」,

真實知覺完全喪失以及意識被置換在其他物件當中的感受。

此類效果在上述類萜的四氫大麻酚與生物鹼類的血清素迷幻藥、氮-甲基天門冬胺酸受體拮抗劑並不常見。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%B7%E5%B9%BB%E8%8D%AF%E7%89%A9

四氫大麻酚(Tetrahydrocannabinol),簡稱THC,又稱Δ9-四氫大麻酚(Δ9-THC)、Δ1-THC(根據舊命名法)、

屈大麻酚(Dronabinol,化學合成藥品),是大麻中的主要精神活性物質。

四氫大麻酚最早由以色列雷霍沃特魏茨曼科學研究所的三名研究人員在1964年分離出來。

純品四氫大麻酚在低溫下為玻璃狀固體,溫度升高時其粘度逐漸增加。

它是一種芳香類萜,因此難溶於水,但易溶於多數有機溶劑中。

與植物中的其他多數藥理活性次級代謝物類似,大麻中四氫大麻酚的存在被認為是植物(對於草食性動物)的自我防禦機制。

而且,四氫大麻酚在UV-B段(280∼315奈米)的強吸收,可能對植物具保護作用,使其免受紫外線的傷害。

屈大麻酚(Dronabinol)是四氫大麻酚純(−)-反式異構體的國際非專利藥品名稱,

該異構體亦是主要存在於大麻中的四氫大麻酚異構體。

作用機制

四氫大麻酚是一種經典大麻素受體激動劑,通過中樞型受體CB1和末梢型受體CB2發揮作用。

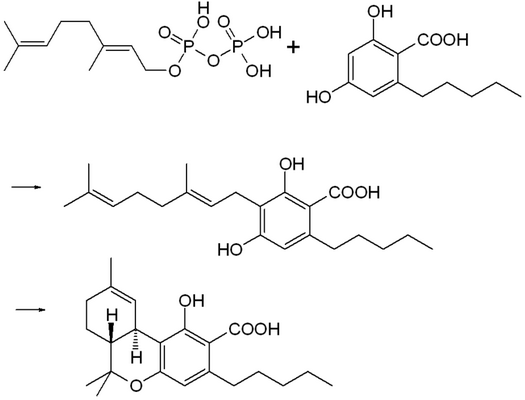

生物合成

大麻植物內四氫大麻酚主要是以四氫大麻酚羧酸的形式存在,

後者是由香葉基焦磷酸與2,4-二羥基-6-戊基苯甲酸酶促縮合產生的大麻萜酚酸在THC酸合成酶催化下環化而得。

加熱時,四氫大麻酚羧酸發生脫羧,得到THC。

代謝

人體內的四氫大麻酚主要被代謝為11-羥基-THC,該代謝物仍有精神活性,繼續被代謝則產生11-正-9-羧基-THC。

從人類和動物體內可鑒定出超過100種四氫大麻酚的代謝物,但其中以11-羥基-THC和11-正-9-羧基-THC含量最高。

四氫大麻酚的代謝過程主要在肝臟中進行,

為細胞色素P450酶類CYP

糞便中主要檢測到11-羥基-THC。

通過尿液排泄的主要代謝物則為11-正-9-羧基-THC的葡糖醛酸酯及游離的11-正-9-羧基-THC。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E6%B0%A2%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E9%85%9A

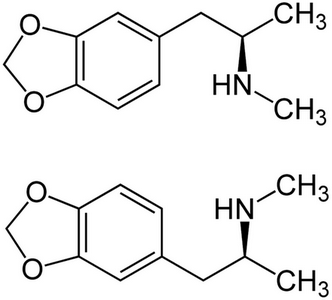

本文介紹的是化學物質亞甲二氧甲基苯丙胺(MDMA)。關於與MDMA相關社會衍生毒品,詳見「搖頭丸」。

亞甲二氧甲基苯丙胺(3,4-亞甲二氧甲基苯丙胺,簡稱MDMA),

屬於苯丙胺類興奮劑,是一種化學合成毒品,主要功用是刺激腦部。

這種藥物能使大腦快速釋放出大量的血清素,讓使用者感覺社交能力提高、了解他人的能力提高,

並會讓使用者感到精力充沛、興奮無比和身心愉悅。某些使用者的觸覺會變得更靈敏,從而使與他人的接觸更愉悅。

實際上,此藥物並不具備傳說中的催情功能。由於被發現可以降低某些患者的恐懼感,

MDMA在2001年被美國食品藥物管理局批准用於創傷後心理壓力緊張綜合症患者的試驗。

MDMA經常被用來製作搖頭丸,也是搖頭丸的主要成分之一。

由於MDMA的藥物反應,使用搖頭丸的人會產生局部性肌肉抽搐的症狀,並不自覺地及不能自控地隨音樂劇烈擺動頭部,故得名。

台灣常見的稱呼還包括「快樂丸」、「衣服」(取 Ecstasy 第一個字母的發音)、「上面」(衣服是穿在上面的),

在香港及南亞等地,這種藥味則被稱為「甩頭丸」、「快樂神」、「勁樂丸」、「狂喜」、「迪士高餅乾」等;

在國外,最常見的稱謂是Ecstasy(忘我)、Adam(亞當)、Dollar、Fido、Bomb等。

但是,許多對人體來說更具有危險性的藥物,如PMA、DXM或甲基安非他命等,往往被摻入搖頭丸甚至被當作搖頭丸出售。

搖頭丸對人體的長期影響,尤其是它抑制血清素自然分泌導致的抑鬱症風險,目前仍是屬於被廣泛爭議的課題。

歷史

在實驗室人工合成約兩年後,MDMA

在

當時,默克藥廠有系統地生產合成化學物質,並且大規模地申請專利。

這些由默克生產的眾多化學物質都被認為有相當大的潛力,以應用在人類健康方面。

MDMA在這眾多合成化學品被遺忘了好幾年乏人問津。

在這期間,MDMA曾被拿來當成食慾抑制劑或是在戰時給士兵的興奮劑,隨後發現有嚴重副作用如上癮、

引發流血不止、高血壓、心臟病及肌肉壞死等,醫學界才棄用,目前,可算沒有一個正式的醫學用途。

美國陸軍在1950年代中期曾經對搖頭丸以及其他藥物做了毒性測試。

這項研究被叫做EA-1475(EA是Edgewood

Arsenal的縮寫)。直到1969年這項研究才被披露。

亞歷山大·

並且把這個藥物取名「窗口」。他發現亞甲二氧甲基苯丙胺跟某些肉豆蔻植物內的成份類似,都有影響腦波的作用。

心理治療師廣泛地使用亞甲二氧甲基苯丙胺(尤其是在美國西岸)一直到80年代被列管才停止。

1980年代中期起,亞甲二氧甲基苯丙胺(MDMA)在美國被列為管制藥物。

一開始是在德州達拉斯附近雅痞的酒吧裡盛行,然後風行到同志酒吧、電音酒吧,然後躍上主流社群中。

1990年代,銳舞電音(rave)起來之時,搖頭丸也開始在大學生以及年輕成年人之間流行起來,最後蔓延到高中生。

MDMA很快地就變成美國最被廣泛使用的四種非法藥物之一(其他三種是古柯鹼、海洛因以及大麻)。

藥代動力學

搖頭丸通常是丸狀的,並印有字母或圖案。

神經作用

血清素是一種負責控制情緒及快樂的化學物質,許多人相信亞甲二氧甲基苯丙胺(MDMA)

最主要的作用是把腦中的血清素反常地輸送到關節去,它同時也提升多巴胺以及甲腎上腺激素。

這些作用主要歸結於單胺類,SERT(5-羥色胺轉運體)、DAT(多巴胺轉運體)

以及降腎上腺素轉運體對亞甲二氧甲基苯丙胺(MDMA)的反應。

除了一些雜質的危害之外,吸食亞甲二氧甲基苯丙胺(MDMA)主要的風險是神精過敏以及脫水。

就像安非他明,亞甲二氧甲基苯丙胺(MDMA)可能會破壞身體的正常乾渴和精疲力盡等的反應。

長期作用

亞甲二氧甲基苯丙胺(MDMA)既可以使用在服用後變得輕奮,在藥力過後,亦會使服用者有一種失落感。

這是因為藥物影響到大腦對血清素的自然分泌減少所引致的後果,所以若長期服用亞甲二氧甲基苯丙胺(MDMA),

可能會引致服用者產生急性或慢性的抑鬱症。

然而,有科學家卻認為,我們現時對於情緒及血清素水平的關係還未清晰,

而對於血清素在人體內的連鎖反應及代謝過程亦不清晰。

一些實驗表明,持續使用在非常大劑量也許導致 5-羥色胺細胞對腦子造成損壞,

可能是因為多巴胺被輸入5-羥色胺細胞,再代謝成氫氧化物,造成對5-羥色胺細胞的內部的氧化作用的損傷。

這個作用在被老鼠腦子裡做了試驗,當大量的搖頭丸長期被注入體內(通常是人類的一到二倍),

動物細胞的5-羥色胺變得凋枯和無用。

也有些實驗性證據表明長期服用搖頭丸的人將面臨記憶困難。

但是,這樣的研究結果受到質疑,原因是食用搖頭丸的人更有可能採取了其他的藥物,甚至濫用的各種各樣的化學製品。

至

破壞人體內的膠質細胞衍生營養因子(GDNF),使人容易患上帕金森症和生理上癮。

本文介紹的是毒品搖頭丸。關於其主要化學成分亞甲二氧甲基苯丙胺,詳見「MDMA」。

搖頭丸是一種毒品,其主成分是MDMA,間或摻有MDEA、MDA、MBDB或安非他命等其他成分。

由於服用搖頭丸者可即興隨音樂劇烈地擺動頭部而不覺痛苦,故得名。

台灣常見的稱呼還包括「快樂丸」、「衣服」(取Ecstasy第一個字母的發音)、「上面」(衣服是穿在上面的);

在香港及南亞等地,則叫「甩頭丸」、「揈頭丸」、「快樂丸」、「E仔」、「勁樂丸」、「狂喜」、「迪士高餅乾」等;

在新加坡被叫做「愛它死」;在國外,最常見的稱謂是Ecstasy(忘我)、Adam(亞當)、Dollar、Fido、Bomb等。

過量攝入搖頭丸可能帶來數種致命風險,包括體溫過高、血清素症候群、和急性脫水或水中毒

(在藥物影響下,使用者意識不到渴,從而直接導致在劇烈活動後忘記補充水分;

或者是使用者為了避免脫水,而飲水過多,造成電解質失調)。

更糟的是許多比搖頭丸更危險的藥物如PMA、DXM或甲基安非他命往往被摻入搖頭丸甚至被當作搖頭丸出售。

搖頭丸對人體的長期影響,尤其是它抑制血清素自然分泌導致的抑鬱症風險,目前仍屬被廣泛爭議的未知課題。

歷史

最早於1912年在美國出現,當時默克公司在研製新藥時得到一種副產品,並被命名為MDMA(亞甲二氧甲基苯丙胺)。

1976年,被稱為「瘋狂科學家」的亞歷山大·西奧多·舒爾金找到了一種新的合成辦法,並推薦給了奧克蘭的心理醫生澤夫。

澤夫先以低劑量的MDMA輔助對談治療,隨後向全國數以百計心理學家介紹這種化合物。

然而它最終並非在診所或醫院流行,而是以搖頭丸(英語:Ecstasy,原意為「狂喜」)之名風靡紐約、芝加哥等地的酒吧和夜店。

初期的醫療用途為抑制食慾,隨後發現有嚴重副作用如上癮、引發流血不止、高血壓、心臟病及肌肉壞死等,醫學界不再使用,

目前,可算沒有一個正式的醫學用途。1980年代中期起,搖頭丸在美國被列為管制藥物。

一開始是在德州達拉斯附近雅痞的酒吧裡盛行,然後風行到同志酒吧、電音酒吧,然後躍上主流社群中。

1990年代,銳舞電音(rave)起來之時,搖頭丸也開始在大學生以及年輕成年人之間流行起來,最後蔓延到高中生。

MDMA很快地就變成美國最被廣泛使用的四種非法藥物之一,其他三種是古柯鹼、海洛因以及大麻。

現時市面流通的搖頭丸通常含有其他成分,包括麻黃素和咖啡因等。搖頭丸會導致精神亢奮、脫髮、腎衰竭、

急性脫水或水中毒等症狀,還會損害肝臟功能,嚴重者可以致命。大部分國家將搖頭丸列為非法藥物。

搖頭丸被濫用的主要原因是吸食後會感到情緒高漲及提高了自身感官靈敏度,節奏感等等,藥理是消耗神經中樞的血清素。

當人體神經中樞的血清素減低後,身體一部分肌肉便失控抽搐(通常是手、腳和頸部的肌肉),

因而搖頭、搖手或搖腳等,服用者是身不由己的。搖頭丸最初在舞廳及次文化團體廣泛被使用,

可能就是因為它令人感到情緒高漲和具節奏感的效果,而羊群心理促使社交互動。

在英文中,服用快樂丸的行為往往被稱為rolling, popping, dropping, flipping,或是dosing,

在中文裡則常用丟、吞或是穿(因為取e的諧音,而稱搖頭丸為衣服,故動詞為穿,量詞為件,

例如:我先穿半件,等一下再補半件)。

在1980年代末,使用搖頭丸已顯著增加,並且從原先次文化團體的使用快速席捲娛樂用藥物市場而成為主流。

價格也較它剛被使用時低廉許多,有時一個晚上用藥所需花費甚至比飲用酒精還便宜,

一般在市面上的價錢差異很大,一顆售價可從8美元到40元不等,

台灣方面則自一開始引進時每顆約新台幣800元跌價到每顆300元至500元不等。

通常MDMA是以藥片的方式服用。不同的來源有不同的「品牌」,人們藉著藥片上面的小圖示來辨別。

但是所謂的品牌並沒有經過嚴格的品質管制或是或是標示有效成分。

也因此任何人都可以複製市面上的各種品牌,製作出屬於他們的搖頭丸。

在市面上非法出售的搖頭丸藥丸通常不只含有搖頭丸一種有效成分。

黑市的藥丸已經被檢驗出含有類似於MDEA, MDA及MBDB等物質。

不僅如此,有時候還會摻合某些跟精神用藥無關的添加藥品,(speed), DXM, ephedrine, PMA,

咖啡因, K他命(Special K)等等。

以下是服用搖頭丸的部分效果:

由於是屬非法物品,一粒所謂搖頭丸的劑量或純度可能比想像中要強或是不安全的。

搖頭丸會影響體內系統的規律。持續地跳舞而未作休息或補充水份,可能導致嚴重的體溫過高或是脫水現象。

不少使用者會為了預防脫水,而喝大量的水,但由於未補充相關的鹽分,可能會導致嚴重的電解質平衡失調症。

使用搖頭丸可能加重憂鬱症或在使用後造成暫時性的憂鬱。

搖頭丸與其他藥物混用可能造成極危險的狀況。

搖頭丸基本上會影響覺知力,注意力,使用搖頭丸時,如果操作任何具危險性的機械或工具將可能造成非常危險的情況。

若頻繁且大劑量的服用搖頭丸,將造成服用後的副作用的時間大幅增加。

極少數人會對MDMA有過度反應,尤其是第一次服用將會特別危險,

包含心臟先天性缺陷患者,及少部分身體無法對此藥物自動排除的人。