基因晶片

基因晶片

淺談基因晶片

2014/4/22

生物晶片

生物晶片泛指運用在分子生物學、分析化學、生化反應、醫學工程等領域,

並針對其原理進行設計,而在玻璃、矽片、塑膠、矽晶圓或高分子等材質上,

結合精密微機電製造技術與生物醫學技術,製成可應用於生物化學分析的產品。

其中最重要的發展是在二十世紀80年代後期(1980),

由研究人員Manz及其夥伴在Ciba

Geigy公司研發出首件微型完整分析系統

(Micro total analytical system,

μTAS);

而具體的研發成果則是由生物晶片的龍頭─美國Affymetri公司,應用半導體產業技術的光化學技術(光罩法),

製作高密度的寡核酸探針陣列。

生物晶片依其功能性可以簡單分成三大類,分別是:

微陣列晶片(Microarray chip)、微流體晶片(Microfluidic

chip)及實驗室晶片(Lab-on-a-chip)。

其中微陣列晶片因是在晶片上植入不同的基因片段、蛋白質等生物分子探針,

因此,依探針的不同又可分為基因晶片(Gene chip)、蛋白質晶片(Protein

chip)及醣類晶片(Carbohydrate

chip),

此類晶片也是最常應用於臨床疾病診治之生物晶片。

基因晶片

基因晶片

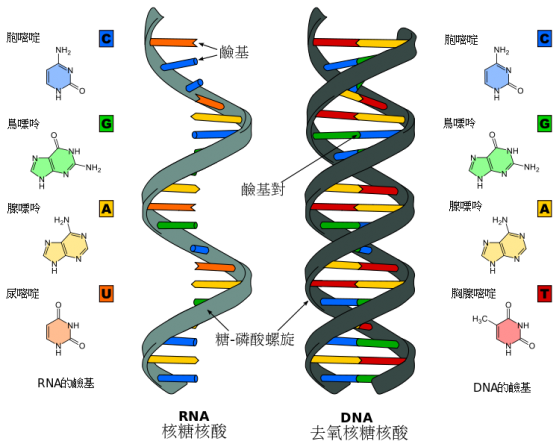

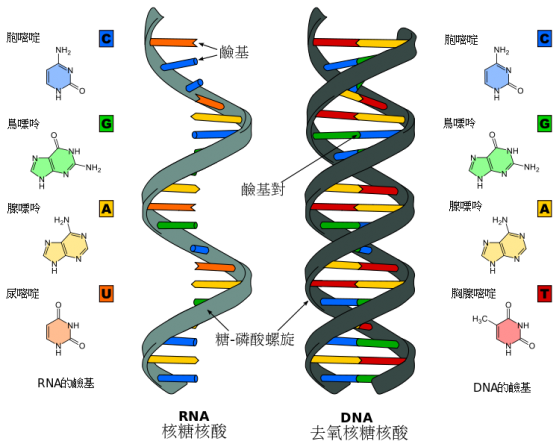

基因晶片又稱為DNA晶片,

DNA是負責生物體內遺傳訊息的傳遞,由四種核苷酸A、T、C、G所組成的。

其原理乃將單股DNA探針固定在表面經化學處理的尼龍膜或玻璃等固態載體上,

利用DNA雙股螺旋結構專一互補結合的特性(A與T、G與C配對),

能與溶液中的單股DNA標的(Target),

如cDNA進行雜合反應(Hybridization),

繼而偵測結合於晶片上之雙股核酸所呈現的訊號,

可測得檢體內與晶片上基因探針有反應之生物標記的含量。

相較於傳統上同樣用以偵測基因表現的北方墨漬雜交法,

該技術一次只能針對單一基因進行分析,而疾病的成因及藥物有效性評估等,

往往必須依賴多重基因標記共同評估,因此在臨床應用上確實有其限制。

至於近幾年取而代之、較廣泛使用之Real-time PCR,雖然提高了北方墨漬雜交法之特異性及操作方便性,

且有效縮短檢測時間及降低技術門檻,但仍然無法提供多重基因標記同時檢測之整體性實驗數據,

且機器及耗材昂貴,因此很難獲取大量的基因資訊(如下表)。

反觀基因晶片,因晶片上可植入多重基因標記探針,因此可於單次同時檢測數種、數十種甚至數百種之基因標記,

且經特殊軟體分析後,可提供所有標記之整體實驗結果評估,大大提高臨床應用之準確性。

基於上述許多特點與優勢,基因晶片深具廣泛運用之潛力,在研究應用上,包含了生物醫學、新藥開發、預測

基因功能等,

例如:當細胞接受新研發的藥物作用之後,利用基因晶片,針對細胞對藥物的敏感性進行基因表現分析;

在臨床檢驗應用方面,包含了疾病檢測、血液篩檢、病原物種檢測、預測診斷疾病等等,

例如:檢測循環癌細胞CEA、CK19、CK20等基因標記的表現量,

可作為大腸直腸癌患者早期診斷癌細胞微轉移的有效工具;

在非醫學應用領域方面,包含了食品檢測、環境檢驗、刑事鑑定等。

由此可知,基因晶片的發展與應用,確實給生物研究、醫療診斷、新藥物開發等帶來革命性的改變。

Reference:

1. Manz A GN, Widmer H.M.: Miniaturized total chemical analysis systems:

A novel concept for chemical sensing. Sensors and Actuators

1990,

B1:244- 248.

2. Smith LM, Sanders JZ, Kaiser RJ, Hughes P, Dodd C, Connell CR, Heiner C, Kent SB, Hood LE:

Fluorescence detection in automated DNA sequence analysis.

Nature 1986,

321(6071):674-679.

3. Wang JY, Wu CH, Lu CY, Hsieh JS, Wu DC, Huang SY, Lin SR:

Molecular detection of circulating tumor cells in the peripheral blood of patients with colorectal cancer using RT-PCR:

significance of the prediction of postoperative metastasis.

World J Surg 2006,

30(6):1007-1013.

資料來源:康雋生技基因晶片偵測試劑組實用專書