陳老師說:民俗療法中的推拿,古代坊間稱為按摩、按蹻,

陳老師說:民俗療法中的推拿,古代坊間稱為按摩、按蹻,

陳老師說:民俗療法中的推拿,古代坊間稱為按摩、按蹻,

陳老師說:民俗療法中的推拿,古代坊間稱為按摩、按蹻,

現在政府已規定統稱為民俗(調理),

是古代人因治療疾病所留下來的一種經驗法則。

用手、掌、指、肘或替代工具在患者肢體肌肉或穴位上

進行刺激與肌肉鬆弛的一種自然工法。

據以往的經驗,推拿確實對某些症狀有明顯的恢復效果,

古代醫者依據「辯證論治」、「補虛洩實」、「動靜配合」

的原則運用各種柔硬與輕重不同的手法進行施作,

達到舒筋活絡、宜通氣血、緩解痙孿、活化瘀血、消腫止痛、

疏通狹窄、解除粘連、散風除濕、溫經散寒等等功用。

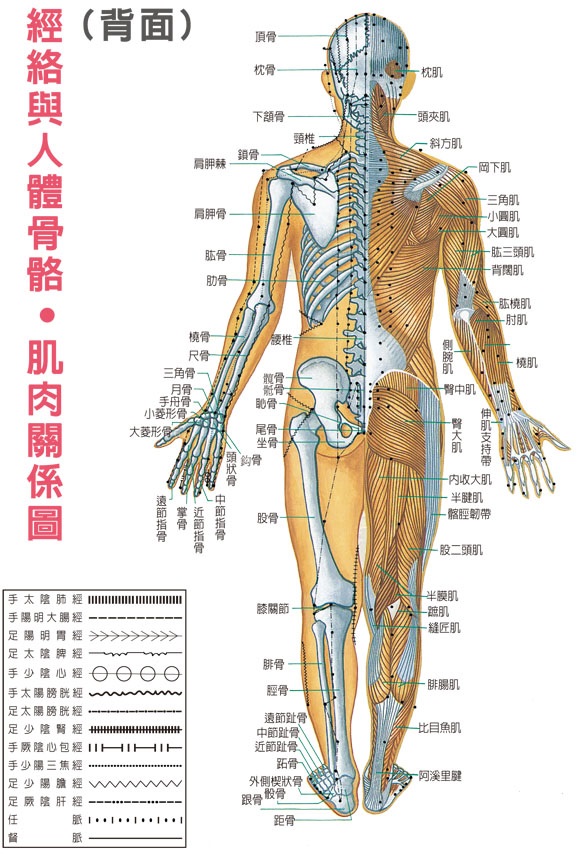

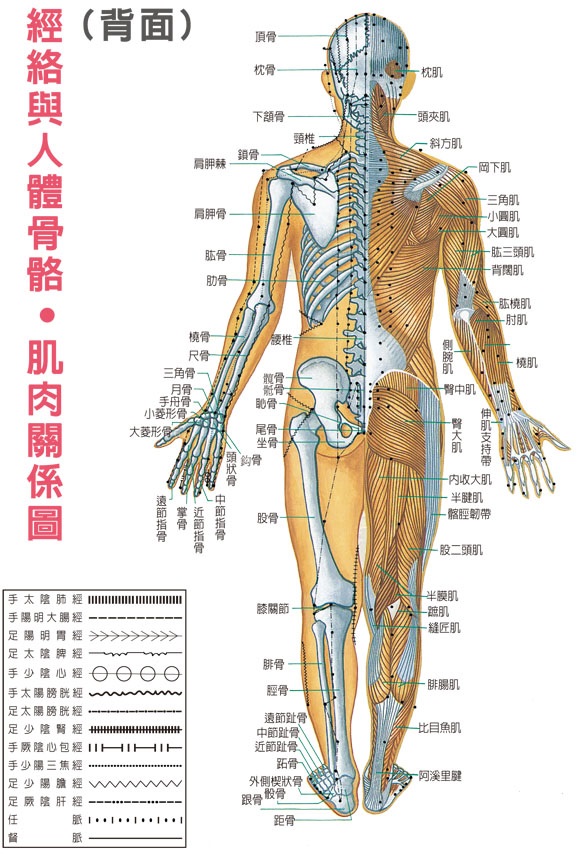

現代醫學認為,人的生命活動依靠氣血津液的循環,

其中尤其以經絡為營運捍衛氣血津液管道的基礎。如因

(1).七情六慾導致的內傷病症、

(2).外感風邪侵入不適、

(3).氣血不通經絡阻塞等。

此時透過適度推拿、調理,活絡氣血循環,使身體產生自癒能力,

幫助病體快速恢復。則人的五臟六腑功能能量就會增強。

中醫也會先運用四診八綱的看診方式,

再施「按其經絡,針灸俞穴,以通鬱悶之氣。

摩其壅聚,以散瘀結之腫,其患可癒」的診療方法。

對於推拿調理如單以養生保健來論述,陳老師他有另一種淺易觀點解說,

推拿調理最大的目的要從基礎保健著手,才可收到預防大於治療之療效;

也就是說人體之健康,取決於「氣、血、津液」之循環功能,

它是「臟腑「經絡」「組織」「器官」「生理」活動物質之基礎,

「氣」有「推動溫煦」作用,「血液」有「濡養滋潤」等功能,「津液」有「代謝調和」體溫的效果。

「氣血」透過「心臟」之壓縮,先經「動脈」布送到全身之末梢,再由「靜脈」經肌肉之收縮回流到心臟。(約二十秒之周期)。

經由肺臟之呼氣,排出二氧化碳,再由肺部吸入新鮮氧氣,

經由肺臟之呼氣,排出二氧化碳,再由肺部吸入新鮮氧氣,

重新布送新鮮氣血,使之循環不息,以維持生命能量之健康狀態。

(每分鐘約3次循環,每小時約180次、每1天約4320次)。

血管仍輸送血液之通道,是由大血管、中血管、小血管、微血管、

到比毛髮細之數倍,需靠顯微鏡放大才能看清楚之微細血管,

全身大、中、小、細、微之血管如果串連相接,約有10萬公里之長。

可環繞地球圓周兩圈半。

血液如果只靠心臟費力的壓縮,要布送到達人體所有末稍神經尾端,

那是困難的,必須要有如自來水公司之水壓加壓站,及電力公司之變電所,

或各社區屋旁及馬路邊之變電箱,水及電力才能夠正常,

輸送到每一偏遠地區尾端之住戶,人體亦然,經由推拿調理。

皮膚下肌肉內之「穴位」、「汗孔」、「經絡網路」、「肌肉分子細胞」活絡暢通,

人體更能接受大氣壓力之幫助,使心臟順利布送「氣血津液」到達末稍之最佳佐證。

陳老師說:推拿調理另有一優點及功能,

在於能喚醒年輕顛峰狀態的肌肉分子細胞之「記憶」,

促進肌肉細胞之分裂及更新,需知人體細胞分子之壽命,

約有兩年週期之分裂及更新。

其分裂次數一生中有75次之多,

維持肌肉彈性之功能,使之有效不停地正常收縮,

能使「靜脈」回流無礙,順利排出二氧化碳,氣血更能順暢,

讓全身肌肉與循環功能達到無障礙之功效,能使養生保健正確觀念之人達到150歲之高壽。

肌肉功能循環順暢,深植於肌肉之內的「經脈」「穴位」「汗孔及網狀絡脈」,

能四通八達暢行無阻,使「五臟」經氣營衛能量旺盛,「六腑」疏泄和順通達,

達到代謝免疫功能健全,自律神經暢通,《精、氣、神十足、長命百歲》。

老師接著詳細的解說,外面坊間有不少的整脊專家只簡單的做調整動作,

不懂利用雙手配合經絡推拿來相輔相成,有的只懂推拿調理,不知脊椎龍骨才是真正主宰人體健康的關鍵。

須知肌肉能養筋,筋膜有彈性,龍骨自然挺,肌為筋之母、骨為筋之子、骨又為肌之母、

三者相生、三角合一、相互依賴、如古之金字塔永遠屹立不搖,

什麼老師就教什麼樣學生,老師固然重要,學生能上進才更重要,

學藝不精,憑著自己的想像與力道為患者施作,那都是拿病人的身體在開玩笑,

只想憑著兩三手功夫就來幫人整復,一點醫理都不去研究,難怪現在的社會對整脊是聞風色變。

民俗療法少許疏忽就被擴大報導,造成民眾有的退避三舍,都往其他診所去,卻又治不好,浪費時間及醫療健保,

需要的人卻與日俱增,老年人、年輕人,每天都有不少需要整復的患者等著處理,

西醫的復健有些做了好幾年,卻不見生效,浪費了龐大的健保資源。

陳老師說:「我們不敢自滿,畢竟人體的奧秘還有很多沒有被發掘,也不敢以醫者自居,

我們專長領域之中都可以不用針藥,就能把病況調理好,這是最合乎環保效果的醫療方法,

只希望能夠以多年臨床研究的經驗整合成一門法門,來傳授教導給需要的人。