修築長城 (請點閱長城 )

秦滅六國之後,即開始北築長城,每年徵發民夫四十余萬。

在當時生產力極度低下,男人辛苦勞作尚不能果腹,女人紡織的布都無法蔽體的情況下,

徵調如此之多的民力去從事非生產性勞動,千里之地儘是屍首,血流成河的慘劇,

所以百姓十戶人家裏有五戶想要造反也就不足為奇了。

可是大規模的徭役多數是出於當時的形勢所迫。

當時中原剛統一,各地原來的貴族勢力還很強,若不保持中央各地之間的交通和聯繫,

國家隨時會處於再次分裂的局面,所以必須儘快改善中央到各地及其他各郡、縣之間的交通和聯繫,

因此須儘快建設道路。

由於多年的戰爭,原各國的農業設施受到相當大的破壞,或因戰爭而年久失修;

在統一後必須儘快恢復農業生產;因此花相當大的人力來疏通河道,修復水渠,

對水路交通和農業灌溉都有利,是很有必要的。

修建長城,是為了保護北部邊境人民的生命財產的安全,其目的也是為了減少人民的負擔;

由於匈奴是遊牧民族,其騎兵活動範圍很大,沒有長城的話,要很多軍隊來防守,這會給人民增加很大的負擔。

秦始皇修長城不是他開創的,他只是把原來秦國、趙國和燕國北邊原有的長城連接起來,

而史書上卻把修長城造成的苦難全歸罪於秦始皇,這是不符合事實的。

原來各國之間都有一些長城,但北方的長城不完整; 統一後他下令把原來國之間的長城拆除,

再把原來秦、趙、燕三國北邊的長城連接起來,以防止北方匈奴的南侵。 給我們留下了一條舉世聞名的萬里長城。

綿延萬里的長城它並不只是一道單獨的城牆,而是由城牆、敵樓、關城、墩堡、營城、衛所、鎮城烽火臺等

多種防禦工事所組成的一個完整的防禦工程體系。

這一防禦工程體系,由各級軍事指揮系統層層指揮、節節控制。

以明長城為例,在萬里長城防線上分設了遼東、薊、宣府、大同、山西、榆林、寧夏、固原、甘肅等九個軍事管轄區

來分段防守和修繕東起鴨綠江,西止嘉峪關,全長7000多千米的長城,稱作“九邊重鎮”,

每鎮設總兵官作為這一段長城的軍事長官,受兵部的指揮,負責所轄軍區內的防務或奉命支援相鄰軍區的防務。

明代長城沿線約有100萬人的兵力防守。

總兵官平時駐守在鎮城內,其餘各級官員分駐于衛所、營城、關城和城牆上的敵樓和墩堡之內。

|

|

長城的防禦工程建築

長城的防禦工程建築,在2000多年的修築過程中積累了豐富的經驗。

首先是在佈局上,秦始皇修築萬里長城時就總結出了“因地形,用險制塞”的經驗。

2000多年一直遵循這一原則,成為軍事佈防上的重要依據。 在建築材料和建築結構上以“就地取材、因材施用”的原則,

創造許多種結構方法。 有夯土、塊石片石、磚石混合等結構;在沙漠中還利用紅柳枝條、蘆葦與砂粒層層鋪築的結構,

可稱得上是“巧奪天工”的創造, 在今甘肅玉門關、陽關和新疆境內還保存了2000多年前西漢時期這種長城的遺跡。

長城的構成

長城的城牆是這一防禦工程中的主體部分。 它建于高山峻嶺或平原險阻之處,根據地形和防禦功能的需要而修建,

凡在平原或要隘之處修築得十分高大堅固, 而在高山險處則較為低矮狹窄,以節約人力和費用,

甚至一些最為陡峻之處無法修築的地方便采 取了“山險牆”和“劈山牆”的辦法,

在居庸關、八達嶺和河北、山西、甘肅等地區的長城城牆, 一般平均高約七八米,底部厚約六七米,牆頂寬約四五米。

在城牆頂上,內側設宇牆,高一米餘,以防巡邏士兵跌落,外側一面設垛口牆,高2米左右,

垛口牆的上部設有望口,下部有射洞和擂石孔,以觀看敵情和射擊、滾放擂石之用。

有的重要城牆頂上,還建有層層障牆,以抵抗萬一登上城牆的敵人。

到了明代中期,抗倭名將戚繼光調任薊鎮總兵時,對長城的防禦工事作了重大的改進,

在城牆頂上設置了敵樓或敵臺,以住宿巡邏士兵和儲存武器糧襪,使長城的防禦功能極大的加強。

關城

長城的關城是萬里長城防線上最為集中的防禦據點。關城設置的位置至關重要, 均是選擇在有利防守的地形之處,

以收到以極少的兵力抵禦強大的入侵者的效果, 古稱“一夫當關,萬夫莫開”,生動地說明了關城的重要性。

長城沿線的關城有大有小,數量很多。就以明長城的關城來說,大大小小有近千處之多,

著名的如山海關、黃崖關、居庸關、紫荊關、倒馬關、平型關、雁門關、偏關、嘉峪關以及漢代的陽關、玉門關等。

有些大的關城附近還帶有許多小關,如山海關附近就有十多處小關城,共同組成了萬里長城的防禦工程建築系統。

有些重要的關城,本身就有幾重防線,如居庸關除本關外,尚有南口、北口、上關三道關防。

北口即八達嶺,是居庸關最重要的前哨防線。

烽火臺

烽火臺是萬里長城防禦工程中最為重要的組成部分之一。 它的作用是作為傳遞軍情的設施。

烽火臺這種傳遞資訊的工具很早就有了, 長城一開始修築的時候就很好地 利用了它而且逐步加以完善,

成了古代傳遞軍情的一種最好的方法。 傳遞的方法是白天燃煙,夜間舉火,因白天陽光很強,火光不易見到,

夜間火光很遠就能看見。 這是一種傳遞資訊很科學又很迅速的方法。

為了報告敵兵來犯的多少,採用了以燃煙、舉火數目的多少來加以區別。

到了明朝還在燃煙、舉火數目的同時加放炮聲,以增強報警的效果,使軍情傳遞頃刻千里。

在古代沒有電話、無線電通訊的情況下,這種傳遞軍情資訊的辦法可以說十分迅速了。

關於烽火臺的佈局也是十分重要的,要緊的是要把它佈置在高山險處或是峰迴路轉的地方,

而且必須是要三個台都能相互望見,以便於看見和傳遞。

烽火臺在漢代曾經稱過亭、亭隧、烽燧等名稱,明代稱作煙墩。

它除了傳遞軍情之外,還為來往使節保護安全,提供食宿、供應馬匹糧秣等服務。

還有些地段的長城只設烽台、亭燧而不築牆的,可見烽火臺在長城防禦體系中的重要性。

連接全國

從西元前222年開始,秦始皇開始大幅修築以國都咸陽為中心,向四面八方延伸出去的馳道,類似現代的高速公路。

馳道並實行“車同軌”,均寬五十步。 馳道的作用有數項,一說是使交通方便,以利管理六國舊地,

一說主要目的為方便北方戰爭前線的補給, 還有一說是方便始皇出巡時能暢通無阻。

除秦直道和秦棧道外大多在秦故地與六國舊道以及在秦征伐六國時修建的道路上基礎上拓建而成。

著名的馳道包括:上郡道、臨晉道、東方道、武關道、秦棧道、西方道及秦直道。

秦始皇在掃滅六國後,為方便運送征討嶺南所需的軍隊和物資, 於是命史祿開鑿河渠以溝通長江水系的湘江

和珠江水系的灕江。 運河在最終在始皇二十年(前219年)至二十三年(前215年)修成。

靈渠是世界上最古老的運河之一,它自貫通後, 二千多年來就一直是嶺南與中原地區之間的水路交通要道。

因此,此項工程在始全國重點文物保護單位之一。

焚書坑儒

由於當時社會上百家爭鳴,嚴重的阻礙了秦始皇對征服的原六國民眾思想的統一,

並威脅到了秦朝的統焚書坑儒治。於是,秦始皇為了統一原六國人民的思想,

於西元前213年開始銷毀除《秦記》以外的所有史書,民間只允許留下關於醫藥、蔔筮和種植的書。

一直到西元前206年秦朝滅亡,史稱“焚書”。 儘管如此,他確曾下令將一些禁書收藏在咸陽皇家圖書館。

西元前212年,秦始皇因兩個方士私自逃跑且誹謗皇帝,在當時秦首都咸陽將四百六十余名方士坑殺,

《史記》上稱“坑術士”。“坑儒”是後代的一種不嚴密說法,正規說法應為“坑術士”。

奢侈生活

秦始皇即位不久,便開始派人設計建造秦始皇陵。 在統一六國之後,旋即修建豪華的阿房宮,

最多時用工七十二萬人(虛數,表明人數眾多)。 秦始皇還沒有統一六國之前,就已經有不少宮殿,

而在統一六國期間,更是大興土木, 每滅一國,便要將該國的宮殿建築在咸陽附近仿造一遍,

總面積達到了驚人的程度, 整個關中地區,自渭河以北,雍門以東,直到涇河一帶全部都是宮殿群。

統一之後,開始在渭河南岸修建後世皆知的阿房宮(亦名朝宮,阿房為其前殿名),每年動用民工七十多萬人。

雖然有人辯稱這些都是有罪之人,但七十萬這個數量相比於當時全國總人口不過2000萬來說,

這個比例也是很驚人的。朝宮可以容納十萬人,在裏面運送酒菜要用車和馬才行,

僅一個前殿的面積就達到了東西長693米,南北寬116米,台基高達11.65米,上面可以坐上萬人。

但由中國社會科學院考古研究所和西安市文物保護考古所聯合組成的阿房宮考古隊,

對阿房宮遺址進行的考古工作發現,阿房宮本來就沒有建成,秦朝此宮殿僅完成地基而已。

除此之外,還有興樂宮、梁山宮等等。據《三輔舊事》記載:秦國有“表中外殿觀百四十五”。

據《史記·秦始皇本紀》記載:秦國有“關中計宮三百,關外四百餘”,

另外,“咸陽之旁二百里內”,還有“宮觀二百七十”。

有宮殿就要有美女,在滅六國時,就把所有各國的美女都擄掠來放在所建造的宮殿之中。

宮女總人數,據三輔舊事記載:後宮列女萬餘人,氣上沖於天。

並且,秦始皇死後,這些宮女絕大部分都被迫殉葬。

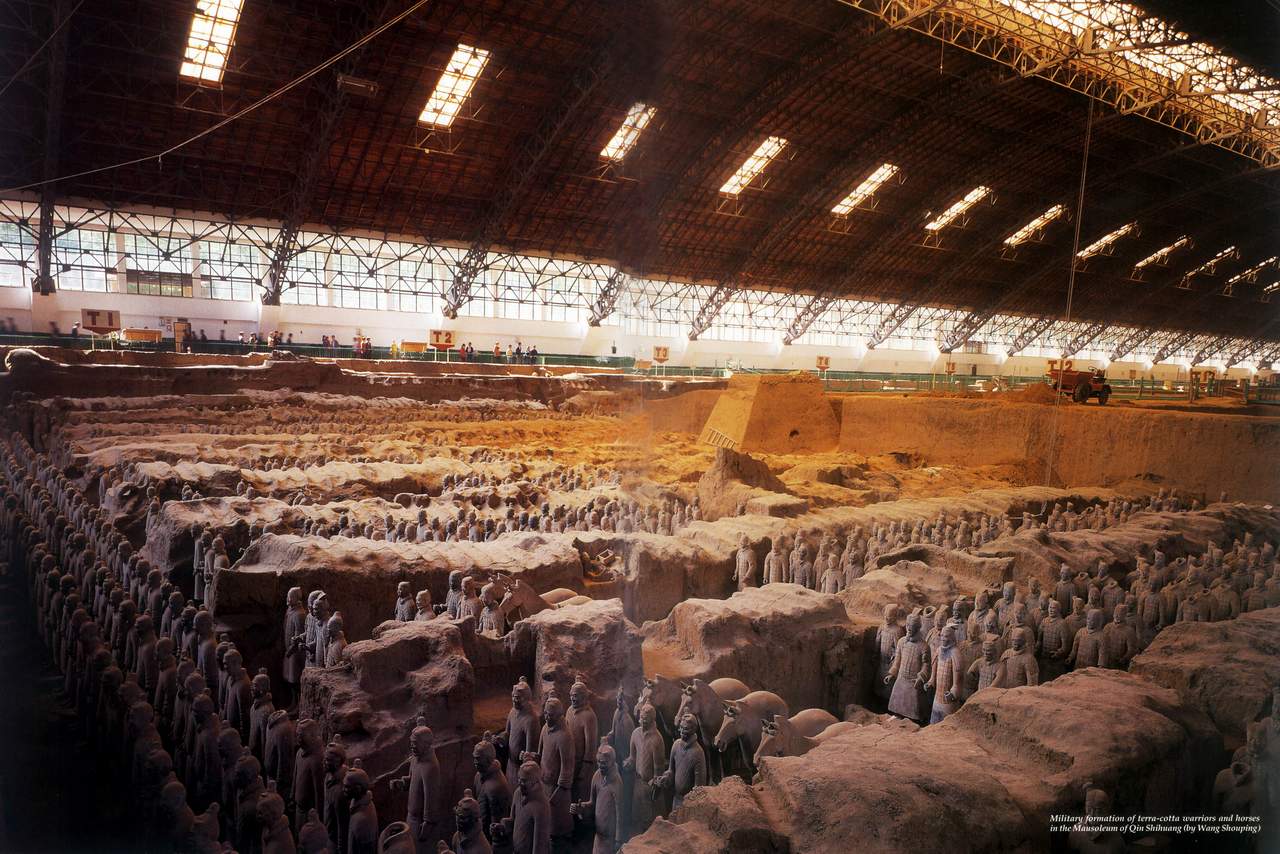

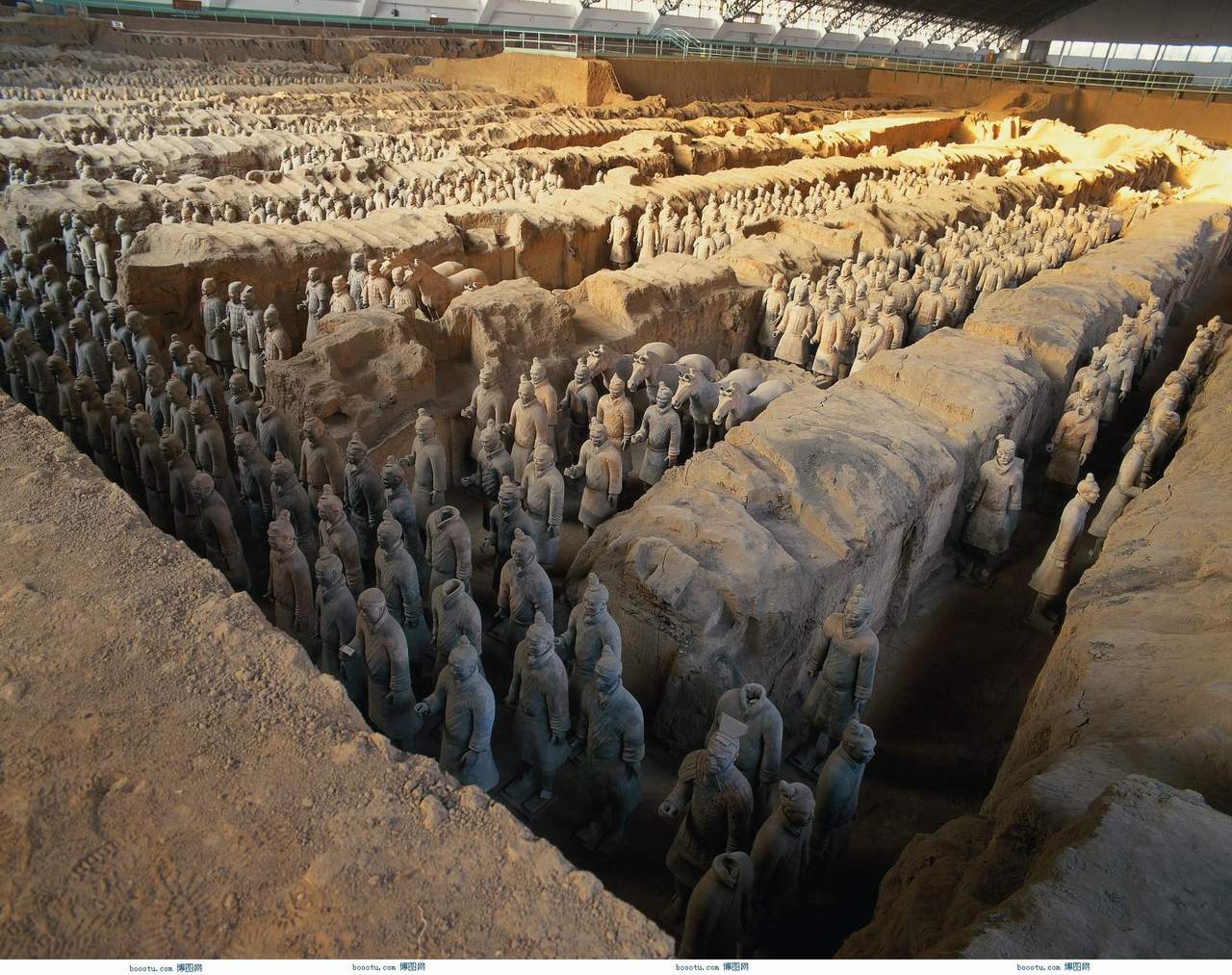

驪山墓從秦王登基起即開始修建,前後歷時三十餘年,每年用工七十萬人修建。

現在留存的墓從週邊看周長2000米,高達55米。內部裝修極其奢華,以銅鑄頂,以水銀為河流湖海,並且滿布機關。

僅看秦始皇陵的兵馬俑,就可看出當年修建這座陵墓的百姓負擔之重。

並且,建造陵墓的工匠在陵墓造成之後全部被活埋。

為求長生不老之藥,又派方士徐巿(即徐福)率童男女數千人至東海求神仙等等, 耗費了巨大的財力和人力,

加深了人民的苦難。 也因此,當時被榨幹血汗的老百姓,要詛咒暴君秦始皇不得好死:

“秦始皇,奪俺糧,開吾戶(門),據吾床,飲吾酒,喝吾漿,食吾飯,以為糧,張吾弓,射東牆,

前至沙丘當滅亡。”(《太平御覽》卷八六)

求不死藥

關於秦始皇不死藥的考證

徐福渡海為秦始皇尋找不死藥的傳說,由來已久。日本方面有研究說,不死藥名叫“千歲”,

就出產在地處瀨戶內海的祝島,更令人驚訝的是,今天它正在進行人工種植。

在中國和日本流傳著一個同樣的故事,那就是徐福為秦始皇求不死藥而東渡的傳奇。

我在日本期間,興趣使然,對此做了一點兒考察,包括到和歌山“徐福登陸處”現場考證和收集日本有關的論文。

徐福,在中國古籍中,是一個頭腦聰明、膽大心細的騙子,因為當過“方士”,大約還是個早期化學家。

秦始皇完成了他一統天下和建造長城的偉業,便開始憧憬不老不死的神奇。

於是徐福在西元前219年來到秦王的宮廷,聲稱《山海經》上面記載的蓬萊、方丈、瀛洲三座仙島

就在東方海中,他願意為秦王去那裏取來不死之藥。

第一次東渡徐福並沒有帶回長生之藥,他告訴始皇,東方的確有神藥,但是神仙要三千童男童女,

各種人間禮物,同時,海上航行有鯨魚攔路,他要強弓勁弩射退大魚。 秦始皇全盤答應條件,助他再次東渡。

結果,徐福一去不復返,在東方“平原廣澤之地”自立為王,再也不回來複命了。

根據考證,徐福並非傳說人物,1982年,更考證他的故鄉正是今天江蘇省連雲港郊外的徐阜村。

傳說中的仙島,倒並不全是虛妄,仙沒有,島是有的。

按照日本的記載,徐福所說的就是日本的本州、四國、九州三島。日本的文字史料中資料含糊不清。

徐福登陸的時代,日本還在蒙昧之中(大約是新石器時代),還沒有可靠的文字記載。

但是按照部分日本史學界人士的觀點,徐福,就是日本古代著名君主,第一位天皇———神武天皇,

他登陸日本的地點,便在日本的關西平原。

“神武東征”橫掃日本的傳說就是基於徐福登陸日本,南征北戰的事蹟。

日本人的思維比較獨特,因此他們在考證徐福問題的時候,想法也一樣富有個性。

他們根據考古發現,分析古代墓葬遺骨證明,徐福東渡時期,日本關西近畿地區的居民平均身高驟然升高了5釐米,

由此推斷,這很可能是徐福和他的部屬登陸後造成的局部人種改良。 還有一個有趣的現象,就是日本科學家發現日本人

的基因裏,有1%來自中國雲南地區, 而日語訓讀發音(土語發音)也和雲南納西族的語音有很多相似之處。

這是怎麼回事呢?

從徐福東渡,或許可以找到答案。根據中國方面的史籍記載,徐福要求的三千童男童女, 秦始皇也沒法一下子湊齊,

這個時候,秦軍剛巧征服了西南夷, 於是秦始皇就下令這些被征服的部族提供所需要的童男童女。

西南夷,就是現代雲南各民族的共同祖先。

因此,如果這些西南夷的後代借徐福東渡融入日本人種,帶給日本人1%的雲南基因便有據可循了。

假如日本真的一直是傳說中的仙藥產地,而且徐福善於花言巧語鼓吹一番,騙取秦始皇信任, 再得到所需要的人員

和裝備,就比較符合邏輯了。 否則,在生土上種花,要想讓秦始皇拿出血本來,只怕更大的可能是忽悠掉自己的腦袋。

問題在於,日本古代,真的有“不死藥”存在嗎?

日本“徐福會”理事重村定夫先生的一篇文章,他認為,這種神奇的不死藥,不但存在, 而且就出產在他的故鄉祝島,

更令人驚訝的是,今天它依然留下了孑遺。 祝島,地處瀨戶內海,在九州、本州、四國三島環繞之間,人煙稀少。

自古以來就流傳,在它的深谷腹地有一種神奇的植物果實,俗名“窠窠”, 日本古書中名為“千歲”,大小如核桃,

汁濃,味甘,據說食用可保千年不死, 便聞一聞也可以增壽三年三個月。

19世紀末,日本植物學家牧野富太郎曾經慕名前往,經過艱苦工作,采到了“千歲”的標本,

並欣喜若狂地給友人寫信:“這是我最彌足珍貴的發現,它的價值無法形容。”

在祝島民間,還有用這種植物的枝條製作手杖的習慣,稱為蓬萊杖。

泰山封禪

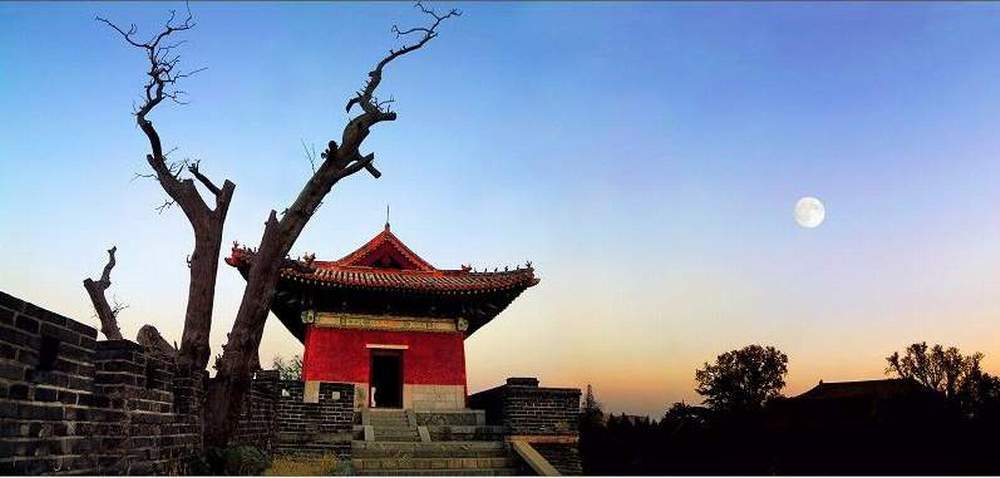

西元前219年,秦始皇率領文武大臣及儒生博士70人,到泰山去舉行封禪大典。 封禪是古代統治者祭告天地的一種儀式。

所謂“封”,是指築土壇祭天。 所謂“禪”,是指祭地,即在泰山下小山的平地上祭地。

由於長期不舉行這種活動,大臣們都不知道儀式該怎樣進行,於是秦始皇把儒生召來詢問。

儒生們眾說紛紜。秦始皇聽了覺得難以實施,便斥退儒生,按照自己的想法開闢車道,到泰山頂上立了碑,舉行封禮。

之後又到附近的梁父山行了禪禮。

駕崩沙丘

始皇三十七年(西元前210年),被稱為“千古一帝”的秦始皇死于他第五次東巡途中。

或許秦始皇註定是一名歷史上的爭議頗多的人物,他的死如他的身世以及此雄才大略,

同樣引起了後人的爭議。

目前史學界有兩種截然不同的觀點,一說死於疾病,一說死於非命。

邢臺廣宗·沙丘平臺持第一種觀點的人認為,關於秦始皇之死,

《史記》記述很多,分別見於《秦始皇本紀》、《李斯列傳》、《蒙恬列傳》等處,死因已明,無可置疑。

西元前218年,秦始皇東巡時遭人行刺,身後的一輛副車被刺客用重錘砸得粉碎。

隨後,又發現了刻有“始皇帝死而地分”的隕石和出言“今年祖龍死”的“仙人”。

秦始皇很迷信,這些現象使他感到恐懼不安。

為了消災避難,尋找長生不老藥,秦始皇聽從了一名相蔔者的建議,準備第五次巡遊。

然而由於一路勞頓,秦始皇到平原津(今山東平原附近)就病倒了。

趙高奉命寫遺書,給受命監軍河套的秦始皇長子扶蘇:

“與喪命咸陽而葬。”信還未發出,秦始皇就死在沙丘行宮(今河北邢臺市廣宗附近)。